من الأعلى واليمين شيخنا بن محمد لقظف، سيدي محممد الديين، محمد بن الشيخ بن أحمد محمود،

ومن اليمين في الأسفل وان بيران ممدو، المعلوم بن ابراهام، حمدي بن مكناس

الفترة الأولىـ الحكم المدني من 1380- 1398 هـ إلى 1960 ـ 1978م

الفترة الثانية ـ من سنة 1398 هـ - 1978م إلى اليوم

أولا ـ ظلت موريتانيا بموقعها الاستراتيجي، في الشمال الغربي لإفريقيا وبإطلالتها على المحيط الأطلسي ومتاخمة الصحراء الكبرى، على مر الأزمان جسرا بين الشمال الإفريقي والغرب الإفريقي، وهو ما تحدث عنه بعض من اهتموا قديما بهذه المنطقة وتاريخها، مثل البكري، وبعده ابن خلدون الذي يصفها بالحاجز بين بلاد السودان وبلاد البربر.

ومن يعرف سكان موريتانيا وتنوعهم، يدرك ما لهم من أهلية للعب أدوار رئيسية في محيطهم، سواء في الناحية الاقتصادية أو في نشر الإسلام واللغة العربية، في إفريقيا، وذلك منذ فجر دخول الإسلام، ثم في المشرق العربي.

• وللوهلة الأولى عند إعلان الاستقلال، بدأت موريتانيا تبني كيانها لبنة لبنة، بكَدٍّ وجدية، انطلاقا من الصفر، جاعلة من المعركة الخارجية أولى اهتماماتها.

ويمكننا أن نوزع تحرك الدبلوماسية الموريتانية في عهد الرئيس المختار بن داداه على خمسة محاور:

1ـ إفــــــــــــــــريــــــقيــــــا

2ـ العالم العربي والإسلامي

3 ـ مجموعة عدم الانـحياز

4 ـ أوروبــــا وأمــــــريكـا

5 ـ الـــــــــكتلة الاشتراكية

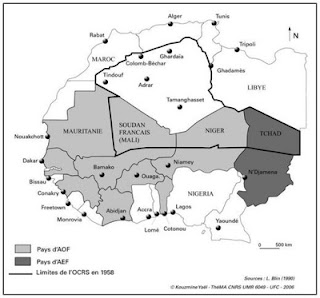

1. ـ كانت موريتانيا في ظل الاستعمار جزءا من اتحادية غرب إفريقيا التي تضم سبع مستعمرات وتوغو، يحكمها وال عام، ولها مجلس تشريعي إضافة إلى ولاة المستعمرات ومجالسها التشريعية، وعملة واحدة، وكانت عاصمتها دكار التي تتمتع ببنية تحتية من مطارات وموانئ ومعاهد وجامعات، ووسائل اتصال، ومؤسسات مشتركة، ومع الاستقلال ظلت تلك الروابط في غالبيتها قائمة، بل زادت بعدا جديدا ضمن المجموعة الفرنسية La communauté française أو منظمة الاتحاد الإفريقي الملغاشي، الموالية للغرب في ظل الحرب البارة، ومثلها المجموعة الناطقة بالإنجليزية التابعة للكومنولث البريطاني، وذلك في مقابل كتلة الدار البيضاء المنادية بعدم الانحياز وبالتضامن الإفريقي الآسيوي، والتي تضم مصر والمغرب وغينيا وغانا ومالي والحكومة الجزائرية الموقتة.

ثم تكونت كتلة منروفيا التي ضمت عشرين دولة هي المجموعتان القريبتان من الغرب المشار إليهما آنفا، وتونس وإثيوبيا، والتي قررت ـ كمجموعة الدار البيضاء ـ حل نفسها في قمة أديس أبابا في شهر ذي الحجة 1382 هـ - ميه 1963، لتُقام منظمة الوحدة الإفريقية.

ومنذ الوهلة الأولى، كان الموقف الموريتاني داخل الاتحاد الإفريقي الملغاشي مثيرا للجدل بسبب تناقضه مع مواقف شقيقاتها في المجموعة، فقد رفض الرئيس المختار الانضمام إلى الكيان الذي أقامت فرنسا نواته، وتضم مناطق من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، ورأت فيه محاولة لقضم أجزاء من الأرض الجزائرية. ويذكر الرئيس المختار في مذكراته أن أحد زملائه انتقده في اجتماع يرأسه الجنرال دﮔول موقفه المؤيد لوقف الحرب في الجزائر واستقلالها. وقد تكرر الشيء نفسه عندما أثار القضية الفلسطينية، ورفض أي صلة بإسرائيل.

وبعد إقامة منظمة الوحدة الإفريقية، ظهر هذا التباين علنا بين موريتانيا وشقيقاتها ـ التي أيدتها بقوة في الأمم المتحدة وضغطت لدخولها المحفل الدولي مقايَضةً مع دخول منغوليا الشعبية ـ ذلك أن الرئيس المختار اعتبر أن منظمة الوحدة الإفريقية هي المرجعية السياسية الوحيدة في القارة، بدل المنظمات اٌلإقليمية القائمة سابقا، والتي يرى أن تكون مهامها إقليمية بحتة، وتنحصر في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ونحو ذلك. ويدخل في هذا النطاق انسحاب موريتانيا من المنظمة المشتركة الإفريقية الملغاشيةOCAM في أقل من سنة بعد إنشائها في قمة نواكشوط في شعبان 1382هـ يناير 1965.

وبشكل عام كانت الميزة الرئيسية للمواقف الموريتانية الولاء الكامل لمنظمة الوحدة الإفريقية وتطبيق قراراتها، وهو ما جعلها تنفذ قرار قطع العلاقات مع بريطانيا سنة 1384هـ 1965 لمسؤوليتها في انفصال روديسيا الجنوبية، وجعلها تقف بحزم مع الحركات الوطنية في القارة والتي آزرتها سياسيا وعسكريا، فكانت نواكشوط قبلة لزعماء الحزب الإفريقي لتحرير غينيا بساو وجزر الرأس الأخضر، وممثلي حركات تحرير جنوب إفريقيا وموزنبيق وأنغولا وروديسيا الشمالية والجنوبية ونياسالاند، وكانت الوفود الموريتانية في المحافل الدولية تضم أعضاء منهم ليتمكنوا من طرح قضيتهم، كما حمل العديد منهم جوازات دبلوماسية موريتانية، وسُخرت الإذاعة الوطنية لبث برامج الحركات التي يغطي أراضيها الإرسالُ الإذاعي الموريتاني؛ وقد أهّل هذا الموقف موريتانيا لتظل عضوا دائما في لجنة التحرير الإفريقية ومقرها دار السلام، حتى حلِّها بعد تفكيك نظام الميز العنصري في التسعينيات، كما وفقت موريتانيا بحزم ضد انفصال ولاية "بيافرا" في نيجيريا، وفتحت سفارة في لاﮔوص، والحرب مستعرة.

وقد تُوج هذا النهج برئاسة الرئيس المختار لمنظمة الوحدة الإفريقية في ربيع الثاني1391 ـ 1392هـ1971-1972م حيث قاد لجنة عالية المستوى لزيارة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الأعضاء في حلف شمالي الأطلسي واليابان، مما أسفر عن إدراك العالم لخطورة استمرار نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا، وساهم في عزلته الدولية التي عجلت بسقوطه. وقد أكسب نجاح الرئيس المختار في مهمته تقدير نظرائه الأفارقة، وطالبوه بتولي الرئاسة الدورية مرة ثانية إلا أنه اعتذر بسبب تراكم مهامه الداخلية.

• وكان يمكن القول إن غالبية رؤساء إفريقيا الغربية قد زاروا موريتانيا، سواء الناطقين بالفرنسية أو الإنجليزية أو البرتغالية، وجميع الرؤساء الأفارقة العرب، ومعظم رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية في وسط القارة وشرقيها.

2. أما على الصعيد العربي والإسلامي فكانت البداية متعثرة، حيث رفضت جامعة الدول العربية في اجتماعها بشْتوره (لبنان) سنة 1380هـ 1961م، انضمام موريتانيا، مما شكل صدمة واستنكارا شعبيا، لما له من خطورة على مستقبل مكانة البلاد وعلاقاتها المحلية والدولية ومصالحها الثقافية والاقتصادية، وعلى تطوير اللغة العربية لتحتل مكانها الطبيعي في الإدارة والحياة العامة. وقد بادرت تونس في الإسهام في تلافي تفاقم هذا الوضع قدر الإمكان، فاعترفت بالدولة الجديدة، وأقامت معها علاقات دبلوماسية على الفور، وفتحت الباب أما الطلبة والمتدربين، في مجال القضاء والإعلام والتعليم، والأرصاد الجوية، فشكلوا أول نواة مدربة في هذه القطاعات الحساسة، التي لها صلة مباشرة بحياة الشعب، وتبعتها مصر سنة 1383 هـ -1963م حيث استقبلت وفدا رسميا مهّد لإقامة العلاقات سنة بعد ذلك، وأرسلت أساتذة للتدريس، واستقبلت عددا كبيرا من الطلبة والمتدربين، وفتحت مركزا ثقافيا في العاصمة، مما هيأ البلاد لاستعادة جزء من توازنها في السبعينيات، بإدخال اللغة العربية في بعض نواحي الحياة العامة.

ومع دخول الجامعة العربية في ذي القعدة1393 هــ ـ نومبر 1973م تبوأت موريتانيا مكانتها بين شقيقاتها واندمجت في العمل العربي المشترك، واستغلت بسرعة الفرص التي أتيحت لها لتحديث معارفها الأصلية في الثقافة العربية والعلوم الدينية، التي هي مصدر إشعاع لهما، حيث اشتهر علماؤها منذ القرن التاسع عشر في الحواضر الإسلامية المشرقية، وبدأت تعاونا تكامليا مع العديد من الدول العربية، فأرسلت قضاة ورجال شرطة إلى دولة الإمارات العربية، ومعلمين إلى دول أخرى، بينما انتشر طلبتها في الجامعات والمعاهد العربية.

وقد قام الرئيس المختار بن داداه في مراحل مختلفة بزيارة تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا والعراق وسوريا والأردن والسعودية ودول الخليج العربية، وثم زار موريتانيا الرئيس الحبيب بورﮔيبه والملك فيصل والشيخ زايد بن سلطان آل نْهيان، والشيخ صُباح السالم الصُباح، والرئيس هواري بو مدين والملك الحسن الثاني والعقيد معمر القذافي والرئيس جعفر النميري، ووفود وزارية كثيرة من دول الجامعة العربية. وقد قدرت الدول العربية أيما تقدير نهج الرئيس في زياراته أو استقباله قادتها، وهو الاستنكاف عن طلب المساعدة، حيث كان يقول "إن الانقطاع الطويل بيننا، والمسافات الشاسعة التي تباعدنا هي دافعنا إلى صلة الرحم وتجديد عرى الأخوة"

وقد كان هذا الكبرياء موضوعا يتحدث عنه بإعجاب الدبلوماسيون العرب. مع ذلك تدفقت المساعدات من الدول النفطية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وليبيا التي أقامت مصرفا مشتركا، والجزائر، وصناديق التمويل العربية منفردة ومجتمعة. وهكذا أصبح العرب الممولين الرئيسيين لبرامج التنمية والبنية التحتية، مثل طريق الأمل، أيضا، ومشروع آفطوط الساحلي المائي والزراعي، واستصلاح المناطق الزراعية في ضفة نهر السنغال، واستغلال الجبس ومناجم الحديد والنحاس إضافة إلى دعم البنك المركزي والقطاعات الحكومية المختلفة، وتمويل مشاريع النهر المشتركة مع السنغال ومالي، وقد شاركت الدول العربية في بعض هذه التمويلات كالمغرب، وقدمت جميعا الدعم السخي في مجال التكوين والخبرة باستقبال الطلبة والمتدربين، مثل تونس ومصر وسوريا والعراق والمغرب وليبيا، والأردن، كما أرسلت منظمة التحرير بعض الخبراء، وأقيمت شركات مع العديد من الدول العربية، وإن كان الكثير منها لم يعمِّر.

وبالنسبة للموقف الموريتاني من القضايا العربية، فلم يؤثر فيه قيد أنملة قرار مؤتمر شتورة سنة 1380هـ 1961، فظلت داعمة لكفاح الشعب الجزائري، والفلسطيني والتونسي، حيث أثارها جميعا الرئيس المختار بن داداه في أول خطاب له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جمادى الأولى1381 هـ ـ أكتوبر 1961م مطالبا بإنهاء استعمار الجزائر والتفاوض مع حكومتها المؤقتة، وإطلاق سراح زعمائها المعتقلين في فرنسا، ومعربا عن التضامن مع شعب تونس في مواجهة العدوان عليه، داعيا إلى الانسحاب من مدينة بنزرت، ومعربا عن تأييد الشعب الفلسطيني حتى يسترجع حقه في أرضه بعودة أصحابها اللاجئين، عبر تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن، رافضا الاعتراف بإسرائيل.

وأصبح تأييد موريتانيا للشعب الفلسطيني عنوانا ثابتا في السياسة الخارجية.

وفي سنة 1969هـ 1389 فُتح أول مكتب رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية في نواكشوط، وانطلق من إذاعة موريتانيا صوت الثورة الفلسطينية بالعربية والفرنسية، ليُسمع في أجزاء واسعة من القارة.

ويعود إلى موريتانيا فضل كبير في تغيير مواقف إفريقيا لصالح القضية الفلسطينية، الذي بلغ ذروته بقطع الدول الإفريقية علاقاتها بشكل شبه جماعي مع إسرائيل سنة 1974.

وقد لفَت هذا الموقف انتباه الرئيس جمال عبد الناصر، فعبر عنه بقوله لأول وفد رسمي موريتاني يزور القاهرة في محرم سنة 1383هـ يونيه 1963: "لقد انبهرت بموقف الرئيس المختار بن داداه من القضية الفلسطينية ومن قضايا التحرير عامة، وفي إفريقيا خاصة، وخجلت من أنني لم أكن أعرفه، وكذلك من تجاهلنا لهذا البلد العربي الإفريقي الأصيل".

وعلى العموم ركزت موريتانيا جهودها على توطيد العلاقة بين العالم العربي وإفريقيا وإقامة التعاون العربي الإفريقي الذي شكلت قمة القاهرة سنة 1396هـ1977 انطلاقته الرسمية، فتمت إقامة البنك العربي للتنمية في إفريقيا بالخرطوم، والذي شاركت موريتانيا ـ رغم أوضاعها آنذاك ـ في رأس ماله.

ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا وضوح الرؤية وجهود رجال مخلصين من أمثال المختار بن داداه الذي كان الوسيط النزيه والحكيم الذي تمكن في وقت مبكر من حل خلافاته مع جيرانه كما فعل مع مالي سنة1383هـ 1963، ودوره في حل الخلافات الثنائية، كما فعل بين ليبيا وتونس، وبين سنغال وغينيا، وبين كوت ديفوار وغينيا؛ وبين الدول الناطقة بالفرنسية وتلك الناطقة بالإنجليزية حتى أُقيمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأخيرا في التقريب بين القادة العرب والأفارقة.

ولا غرو فموريتانيا جسر بين جنوب الصحراء وشمالها، كما أرادتها الجغرافيا والتاريخ والآباء المؤسسون، وهو ما يعترف به الأفارقة والعرب، ويجعلهم يعولون على مواقفها ودورها في التضامن والتعاون العربي الإفريقي. وقد اعترف الكثيرون للرئيس المختار بتلك الخصال وعلى رأسهم ياسر عرفات وجمال عبد الناصر والملك فيصل، والملك الحسن الثاني، وحافظ الأسد و"ليوبولد سدار سنغور" و"هوفوت بوانيى" وأحمدو أهيدجو وهواري بومدين و"أوﻠﻴﺴﻴﮕون أوباصنجو" ومعمر القذافي وعمر "بونغو إنديمبا"، والكثير من السياسيين والكتاب والإعلاميين.

وعلى الصعيد الإسلامي كانت موريتانيا إحدى الدول المؤسسة للمؤتمر الإسلامي في الرباط سنة 1389هـ 1969، وشاركت في جميع مؤتمراته، كما انضمت إلى المؤسسات التابعة له؛ وكانت أيضا عضوا مؤسسا لرابطة العالم الإسلامي التي أصبح لها شأن في الدعوة والإرشاد ومؤازرة المسلمين عبر العالم في محنهم، رغم طابعها الأهلي، كما أمدت البلادُ العمل الإسلامي المشترك بكوكبة من العلماء، والكوادر الذين يشار لهم بالبنان.

وكخاتمة لهذا المحور، يجدر بنا أن نذكُر بأن نفوذ الشناقطة الديني في إفريقيا وفي العالم العربي كان خير ظهير للسياسة الخارجية ودعما لمبعوثيها الدبلوماسيين. ففي السنغال وغامبيا وغينيا وسيراليون وساحل العاج وغانا ونيجيريا والكامرون، ودول أخرى، كان أتباع الطرق الصوفية: القادرية بفرعيها الرئيسيين الكنتي والفاضلي، والتجانية بفروعها الثلاثة الحافظي والعمري والحموي، عناوين بارزة للصيت الديني والثقافي، وعونا ومؤازرة للمواطنين الموريتانيين المنتشرين كتجار ومعلمين ومشائخ دين، وهو ما سهل في كثير من الأحيان مهام المبعوثين الرسميين؛ ووطد الصلات بين المهاجرين ووطنهم، الذي بادر بفتح مندوبيات وقنصليات ثم سفارات في بلاد المهجر الإفريقية.

3. وفي المغرب العربي والمشرق سبق إعلانَ قيام الدولة الموريتانية الحديثة صيتُ العلماء الذين كانوا خير سفراء لبلاد شنقيطي في مراكش والرباط وفاس ومكناس، و توات ومُستغانم وتونس والقيروان، وطرابلس الغرب وفزان، والقاهرة والخرطوم وصنعاء، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، والأحساء والكويت والبصرة والزبير وبغداد، وعَمان ودمشق، وبيروت وإسطنبول. لقد وصل إلى هذه الحواضر وغيرها إشعاع المربين الشناقطة والعلماء والمجاهدين والشعراء، فزارها العديد منهم أو استوطنوها، ونذكر بعضهم حسب الأقدمية: سيد أعمر الشيخ بن الشيخ سيد أحمد البكاي، في القرن (9) هـ (16) م وأحمد بابا بن محمد إقيت التنبوكتي (11) هـ (17) والأميرة اخناثة بنت بكار بن اعلي بن عبد الله القرن (12)هـ ـ (18)م سيدي عبد الله بن رازﮔﻪ، محمدو بن محمدي ، سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجيوي، سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، محمد محمود بن التلاميد، الشيخ ماء العينين، صالح بن محمد بن نوح الفلاني، محمد لقظف الولاتي، الطالب أحمد بن اطوير اجنه، الطالب محمد بن بلعمش، محمد يحيى الولاتي، أحمد الشمس، محمد الأمين بن زيني، أحمد بن الأمين، محمد عبد الله بن زيدان بن غالي، أحمد الشمس، وأبناء ميابى:محمد العاقب، محمد حبيب الله، محمد الخضر، محمد محمود التندغي، محمد أمين بن عبدي بن فال الخير، الحاج محمود با، آبه بن اخطور، وغيرهم. وقد لا حظ الرئيس السنغالي "ليوبلد سدار سينغور" بإعجاب هذا الحضور، خلال زيارته للمشرق سنة 1385هـ 1966، عندما قال إنه لم يكن يتصور ما للموريتانيين من حضور علمي في المشرق العربي.

4. وعلى صعيد عدم الانحياز، انضمت موريتانيا لهذه الحركة في قمتها ببلغراد سنة 1381هـ 1961 كما أسلفنا، ومن وقتها تميزت السياسة الخارجية بنهج مؤيد لمواقف هذه الكتلة التحررية، المعادية للاستعمار. فوقفت مع حركات التحرير في فلسطين وإفريقيا وآسيا، وربطـت علاقات قوية مع الدول التقدمية، ومعظم دول الكتلة الشرقية، دون أن تفرط في علاقاتها مع فرنسا والدول الغربية كما سنرى في الفقرات الموالية.

5. أما بالنسبة للعلاقات مع الغرب، فكان يحكمها في البداية إرث موريتانيا كمستعمرة فرنسية لستين سنة، ومصدرُ المرجعية الفكرية والسياسية لنخبتها هو فرنسا، التي فتحت الباب أمام أبنائها للتعليم والتدريب، وقدمت لها الخبرات الفنية الضرورية لتسيير دواليب الدولة، وكانت عرّابها سواء في أوروبا أو عبر الأطلسي، وذلك ضـمن سياسة فرنسية ثابـتة لتقوية المجـموعة الفرنسية La communauté française التي كان يراد لها أن تضاهي الكومنولث البريطاني، وأن يكونا إلى جانب الغرب في مواجهته للكتلة الاشتراكية.

ورغم ذلك كانت العلاقات دوما صعبة بين الرئيس المختار والمسؤولين الفرنسيين، مما كان يُخشى معه توتر يؤدي إلى أزمة، لكن الفرنسيين ـ والحق يقال ـ كانوا مَن يتجاوزون عن عناد الرئيس الموريتاني، الذي رفض يوما قبول ميدالية فرنسية كنظرائه الأفارقة، قائلا إنه لا يتذكر خدمة قدمها لفرنسا تستحق هذا التوشيح، كما رفض بعد الاستقلال أن يتعامل مع الرئيس الفرنسي عبر الدوائر المسؤولة عن المجموعة الفرنسية، التي كان لها وزير وأمانة عامة في "الأليزى" لأن لقب شارل دﮔول هو رئيس الجمهورية ورئيس المجموعة الفرنسية، وقد تجلى ذلك الموقف في حادثة نادرة في التعامل الدبلوماسي، عندما رفض السفير ممدو توري ـ بأمر من المختار ـ أن يقدم أوراق اعتماده خارج القناة المعتادة وهي وزارة الخارجية الفرنسية، ثم ذهب إلى بون، غير المقيم فيها، ليقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني قبل أن يقدمها للجنرال دكول عبر وزارة الخارجية.

وعلى كل حال عاضَدت الدول الغربية المجموعة الإفريقية حتى دخلت موريتانيا الأمم المتحدة، وظلت فرنسا مصدر الدعم الاقتصادي والتقني لموريتانيا، بينما كانت ألمانيا الغربية ـ التي فتحت سنة 1382هـ1962 سفارة في نواكشوط ـ مصدر الدعم الثاني، وهي الحريصة على أن تُبعد من الأفق الإفريقي ألمانيا الشرقية، وكانت إسبانيا سباقة إلى فتح سفارة أيضا سنة1382هـ 1962، كما فتحت موريتانيا سفارة في مدريد هي الثانية في أوروبا بعد باريس، وذلك بحكم وضع الصحراء الغربية، وتلا ذلك بروز السوق المشتركة الأوروبية كمصدر للتعاون الاقتصادي؛ إلى أن وجدت موريتانيا لنفسها آفاقا جديدة، تحدثنا عنها فيما مضى.

• أما العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت باكورتها فتح سفارة لها بعد الاستقلال مباشرة، بعد تأييدها تمويل البنك الدولي لشركة الحديد الموريتانية "ميفرا" قُبيل إعلان الاستقلال بقليل، حيث زار "يوجين بلاك" رئيس البنك نواكشوط لهذا الغرض، مما شكل رسالة بليغة لدعم الدولة الموريتانية الناشئة.

وفي نهاية الثمانينات من القرن الهجري، منتصف الستينيات من القرن العشرين بالتقويم المسيحي، زار "منن ويليامز" مساعد كاتب الدولة للشؤون الإفريقية موريتانيا، ضمن جولة في المنطقة، ركز فيها على شرح الموقف الأمريكي من إزالة الاستعمار من القارة، ومن القضية الفلسطينية، وكانت الخارجية الأمريكية فطِنة منذ البداية لما تحتله موريتانيا من مكانة عربية إفريقية، حيث تضعها ضمن دائرة شمال إفريقيا في وزارة الخارجية، حتى قبل دخولها الجامعة العربية، وكان معظم دبلوماسييها الأوائل من الناطقين بالعربية.

وظل الدور الموريتاني ضمن المجموعة الإفريقية الآسيوية في الأمم المتحدة ملفتا للأنظار وللدوائر السياسية الأمريكية على الأخص، التي قبلت به في النهاية ـ ومعها بقية الدول الكبرى ـ كاختيار لغالبية الدول الإفريقية المستقلة حديثا، والتي رأت في عدم الانحياز مخرجا من إكراهات الاصطفاف ضمن الكتلتين المتصارعتين.

وقد تبين إبان العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن سنة1387هـ 1967 قوة الارتباط الموريتاني بالدول العربية، وإخلاصها لمواقفها المعلنة، الذي جرّها إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ساندت إسرائيل في ذلك العدوان، كما قالت القاهرة ودمشق؛ لكن تلك الصفحة ما لبث أن طويت لتعود العلاقات، التي لم تكن على كل حال في أي يوم مبنية على مساعدات اقتصادية أو ثقافية ذات بال. ويمكننا الجزم بأن القضية الفلسطينية كانت وستظل نقطة حساسة في العلاقات بين نواكشوط و واشنطن.

6. أما الكتلة الاشتراكية التي كانت في تلك المرحلة تضم الاتحاد السوفيتي، ودول حلف وارسو، وأيضا الصين الشعبية والدول الاشتراكية في شرق آسيا، فكانت بعيدة عن الاهتمام الموريتاني إبان الاستقلال، وشابَها لفترة وجيزة استعمال الاتحاد السوفيتي حق النقض، حتى فرض دخول منغوليا الشعبية كما سلف. وبعد دخول الأمم المتحدة أُقيمت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي الذي فتح سفارة له في نواكشوط، سنوات قبل أن تفتح نواكشوط سفارة في موسكو، تغطي دول أوروبا الشرقية، وبدأت علاقات ثقافية تمثلت في إرسال العديد من الطلبة إلى جامعة الصداقة في موسكو، وأخرى تجارية كان أبرز ما تم فيها شراء الخطوط الجوية الموريتانية الناشئة طائرة "اليوشين" روسية الصنع.

وقد قربت مواقف الكتلة الشرقية من قضايا التحرير في إفريقيا ومن القضية الفلسطينية كثيرا بين الجانبين، وخاصة في الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية. مع ذلك غادر الرئيس المختار بن داداه السلطة دون أن يزور موسكو، رغم أنه زار رومانيا ويوغسلافيا، لرفضه أن يعامَل كرئيس دولة فقط ويُستقبل من قبل "نيكولاي بودﮔورني" محتجا بأنه أمين عام لحزب الشعب الموريتاني، مما يقتضي أن يُستقبل من قبل "ليونيد بريجنيف" أمين عام الحزب الشيوعي الذي هو صاحب القرار الحقيقي.

وكادت حادثة توزيع كتاب في نواكشوط سنة1390هـ 1970 منسوب لمؤسسة روسية ويهاجم الدين الإسلامي أن ينسف العلاقات بين البلدين لولا أن تبين سريعا أنه من صنع المخابرات الغربية ضمن الحرب الباردة. أما مع جمهورية الصين الشعبية، فكانت أجرأ خطوة في السياسة الخارجية حتى ذلك الوقت، هي الاعتراف بها وإقامة علاقات دبلوماسية معها في 19 ربيع الأول1385 هـ ـ 19 يوليه 1965م، وقطع العلاقات مع تايوان. ومن الصدف أن صوت موريتانيا كان المتمم لثلثي الأصوات المطلوبة في الجمعية العامة لدخول الصين الشعبية الأمم المتحدة واحتلال مقعدها في مجلس الأمن الذي ظلت تايوان تحتفظ به منذ إنشاء المنظمة، ومن تلك اللحظة، أصبحت نواكشوط قبلة المسؤولين الصينيين، وإحدى بواباتها في إفريقيا، التي انتشرت فيها خلال سنوات قليلة، وهو ما كان فيه للرئيس المختار دور مقدّر لدى القيادة الصينية، بينما أصبحت "ﭙيكين" مركز انطلاق العلاقات الموريتانية مع دول آسيا الشرقية، مثل فيتنام وكوريا الشمالية وكمبوديا. وقد قام الرئيس المختار بن داداه بزيارة الصين عدة مرات كما زار "بيونغ يانغ" و"بنو بن"، وزار "كيم إل سونغ" و"نوردوم سيهانوك" نواكشوط وكذلك قادة فيتنام الجنوبية قبل تحريرها.

وقد أصبحت الصين الشعبية مصدرا رئيسيا لتمويل مشاريع حيوية، على رأسها ميناء نواكشوط، وجلب مياه الشرب إلى العاصمة وإقامة مؤسسات حيوية كداريْ الثقافة والشباب والملعب الأولمبي، وهو ما أهلها لتكون أهم شريك في التنمية قبل دخول موريتانيا الجامعة العربية كما أسلفنا.

• وكان نجاح الدبلوماسية الموريتانية في عهد الجمهورية الأولى، عائدا في المقام الأول إلى الرئيس المختار بن داداه الذي ظل يعطي العلاقات الدولية الأولوية، ويباشرها بنفسه، حيث لا يفوّت أية فرصة لتعزيز مكانة بلاده، مثل زياراته التي شملت القارة الإفريقية بأجمعها تقريبا، وغالبية الدول العربية، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ـ دون الاتحاد السوفيتي ـ ودول أوربا الغربية، وباكستان وتركيا وإيران واليابان، ولم يفوّت فرصة للقاء نظرائه من الرؤساء والقادة، في المحافل الدولية، كما لم يغب عن قمة إفريقية واحدة أو عربية أو إسلامية أو لدول عدم الانحياز، حيث ظل الصوت الموريتاني مسموعا في قضايا العالم الثالث وفي كبريات مشاكل العالم. كما يعود هذا النجاح أيضا لوزراء الخارجية وللسفراء والدبلوماسيين، الذين أثبتوا مَلَكات حقيقية في هذا المجال رغم جدته عليهم، ورغم ضآلة الإمكانيات المادية، وغيبة السند الإعلامي الضروري للتحرك الدبلوماسي.

ولا بد في هذه المناسبة أن نشيد بأولئك الرواد الذين فتحوا أولى السفارات، ونسجوا خيوطا علاقات ملؤها المودة والصداقة، أفادت موريتانيا في سمعتها وتحركها للتغلب مشاكلها الملحة في التعليم والتكوين والدعم الاقتصادي والفني، كما دافعوا بإخلاص عن قضية بلادهم، وجعلوا منه دولة فاعلة محترمة في المحافل الإقليمية والدولية.

ومن هؤلاء مامدو تورى في باريس وأوروبا الغربية، سلميان بن الشيخ سيديا في الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بكار بن أحمدو في تونس، الشيخ سعد بوه كان في دكار، سيدي بونا بن سيدي في مدريد، حمود بن عبد الودودو في "أبدجان"، الحضرمي بن خطري في القاهرة، محمد بن الشيخ بن جدو في جدة ودول الخليج والعراق، محمد بن سيدي عالي في "بيكين" وجنوب شرق آسيا، ﭽوب حسينو في "موسكو" ودول أوروبا الشرقية.

ومن الصدف التي تَشي بما للموريتانيين من استعداد فطري في هذا المجال، وجود سفيرين من أصول موريتانية يمثلان المغرب، والأردن لدى المملكة العربية السعودية إلى جانب السفير الموريتاني، وذلك في بداية سبعينيات القرن الماضي.

• ونذكّر بأنه بعد الاستقلال احتفظ الرئيس المختار بن داداه بحقيبة الخارجية، إلى أن تولاها شيخنا بن محمد لقظف من سنة 1381هـ 1962 إلى ذي الحجة 1382هـ إبريل 1963، فالمعلوم بن ابرهام لمدة أربعة أشهر، وسيدي محمد الديين إلى جمادى الثاني 1385هــ أكتوبر 1965، ثم محمد بن الشيخ بن أحمد محمود إلى شوال1385هـ فبراير1966، ثم وان بيران ممدو إلى سنة 1388هـ 1968، فحمدي بن مكناس إلى شعبان 1398هـ يوليه 1978.

ب ـ المرحلة ما بين 1399هـ 1978م ـ إلى اليوم

• قامت مجموعة من ضباط الجيش بقيادة رئيس الأركان بالانقلاب على الرئيس المختار بن داداه ونظامه المدني في 4 شعبان 1399هـ 10 يوليه 1978، وألغوا الدستور وحلوا البرلمان ومؤسسات الدولة، والحزب الحاكم، يريدون من ذلك كما قالوا "إنقاذ البلاد من الانهيار" وإن كانت الدوافع هي وقف الحرب دون أن يعلنوها صراحة، ربما لأسباب تكتيكية.

وقد استقبل الجيران الشماليون الانقلاب بتفاوت، كلٌّ لأسبابه، فالحلفاء في نزاع الصحراء لم يعتبروه ضدهم، ربما لأملهم في أن يكون الجيش أقدر على الحسم العسكري، ووقف الاختراقات المتعددة للجبهة الموريتانية الشاسعة، ورأى فيه الطرف المقابل نصرا بإزالة النظام الذي وقّع اتفاقية مدريد؛ بينما التزمت أغلب الدول المجاورة في الجنوب الصمت، وقد التزمت منظمة الوحدة الإفريقية الصمت رغم أن الانقلاب صادف انعقاد قمتها في الخرطوم.

وقد تنفست أوساط رسمية فرنسية الصعداء لنهاية نظام صعب المراس، سلك منذ وصوله نهجا مستقلا عن المجموعة المحسوبة عليها، وخرج عن الطوق بمراجعة اتفاقيات التعاون وإنشاء العملة وتأميم شركة "ميفرما".

وعلى كل حال، كانت الدبلوماسية الموريتانية المتأثر الأول من هذا الانقلاب، بسبب انعدام رؤية واضحة، وشل الدور المركزي لوزارة الخارجية، بسبب الخلافات داخل اللجنة العسكرية واختلاف آراء الجناح المدني في الحركة، الذي تولى الاتصالات الخارجية، فلم يكن من المتاح تحديد موقف واضح من القضية المركزية التي كانت سبب الانقلاب وهي نزاع الصحراء.

فالمفاوضون باسم النظام الجديد أعطوا الانطباع بأنهم يسعون لإرضاء كل الأطراف، لكسب الوقت وتأجيل أي حسم، وهو ما فشلوا في النهاية فيه، وسبّب ضغوطا شديدة، صحبتها محاولات تدخل حتى من جهات غير معنية، تسعى إلى أن تلعب دورا في المشهد.

وكانت خاتمة الاتصالات التي شملت العديد من العواصم اتفاقية الجزائر التي أخرجت موريتانيا من الحرب، وقضت بالانسحاب من تيرس الغربية، دون ضمانات، ودون أن يسهم ذلك في وقف شامل للحرب؛ فنُظر إلى الخطوة كانحياز لجبهة بوليساريو، مما وتر العلاقات مع المملكة المغربية، والذي بلغ أوجه بقطعها، بعد محاولة انقلاب جمادى الأول1401 هـ مارس 1981.

وقد ظهرت البلاد معزولة في الساحة الإقليمية بعد أن بدلت تحالفاتها السابقة، وجَمّد معظم الشركاء تمويلاتهم، وانشغلت القيادة بالصراع على السلطة، إلى أن تولاها العقيد معاوية بن الطايع في ربيع الأول 1405 هـ 1984، فدامت له إحدى وعشرين سنة، منها خمس عشرة في ظل دستور ذي طابع رئاسي، نُظمت بموجبه سنة 1414هـ 1992 انتخابات رئاسية شابتها عمليات تزوير واسعة، جسدتها نتائج مقاطعة كوبني التي كان عدد المصوتين فيها أكثر من عدد المسجلين؛ ليصبح التزوير نهجا في كل الانتخابات؛ وفي الوقت نفسه أُتيح الكثير من الفرص في الحصول على التمويل الخارجي، لكن أزمة نهاية الثمانينات وما تخللها من قمع، ظلت مصدر إزعاج للنظام خاصة لدى الدوائر الغربية، ثم جاءت أزمة الخليج التي صُنفت فيها البلاد ـ مع دول عربية أخرى ـ خارجة عن موقف الجامعة العربية المُدين لغزو العراق للكويت. بينما كان الموقف السليم الالتزام بالقانون الدولي والوقوف عند قدسية الحدود الموروثة.

وللخروج من هذا المأزق غير النظام سياسته مئة وثمانين درجة، فقطع علاقاته بالعراق ثم أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لينتهي به المطاف في نهاية عهده إلى الانضمام إلى حرب الرئيس الأمريكي بوش الابن ضد ما يسمى الإرهاب، جاعلا من موريتانيا موطنا له، باتهام النشطاء السلفيين والعلماء بل المتدينين بالإرهاب، فوضع العشرات في السجون، وسلم البعض إلى الولايات المتحدة، وهدد آخرين بالمصير نفسه، وهي خطوات أرضت الولايات المتحدة الأمريكية، مما أعطى نواكشوط نَفَـسا جديدا في علاقاتها الدولية وشدّ من عضدها لتتعامل بندية مع الجيران، بل مع فرنسا في موضوع منح التأشيرات، كما حصدت ثمار الموقف الجديد من خلال فتح أبواب التمويل الخارجي، الذي لم يُستعمل على أحسن وجه، بسبب فساد الإدارة، وتفشي الرشوة وأكل المال العام، الذي أصبح نهجا، لم يسلم منه إلا من رحم ربك، وكما يقول أحد كتابنا تَزاوجَ المال مع السلطة.

• وقد تصاعدت المعارضة للعلاقات مع إسرائيل، التي أجمع الموريتانيون على رفضها، وكانت مع القمع والانسداد الداخلي وانحطاط الأخلاق والقيم، من الأسباب لسقوط نظام الرئيس معاوية بن الطايع؛ وكما هو معروف لم تنته هذه العلاقات إلا السنة الماضية على يد الحكومة الحالية وسط ترحيب عارم من الشعب وطبقته السياسية.

• وكانت أهم خطوة دبلوماسية للنظام في نهاية الثمانينات مشاركة موريتانيا في تأسيس اتحاد المغرب العربي، الذي هلل له المواطنون وشعوب المغرب العربي، لكنه لم يتمكن ـ للأسف الشديد حتى اليوم ـ من تجاوز العقبات التي صادفته منذ البداية، لكن هذا الانضمام صادف الانسحاب غير المبرر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الذي جعل موريتانيا بلا ظهير جنوبي أو شمالي تتكئ عليه، مما يُضعف من قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية التي قد تؤثر على استقلال قرارها.

• وقد تضررت الدبلوماسية الموريتانية من التغييرات الكثيرة لوزراء الخارجية التي لم تكن تخضع لمعيار منطقي، حيث بلغ عددهم خلال الثلاثين سنة الأخيرة عشرين، بينما لم يتجاوز العدد خلال الفترة المدنية التي دامت ثمان عشرة سنة، خمسة وزراء، كان آخرَهم حمدي بن مكناس الذي ارتبط اسمه بالدبلوماسية الموريتانية لمدة عقد من الزمن، تاركا ذكرى رجل وطني، وَفيّ، ومثابر.

خاتمة

مع مطلع القرن الحادي والعشرين تزداد حاجة البلاد إلى تطوير دبلوماسية ذكية ونشيطة، وتوسيع دائرة تحركها في العالم، لذلك على الوزارة أن تضع تعريفا واضحا وشاملا للأهداف ومجالات التحرك، يراعي خصوصياتنا كبلد عربي إفريقي مسلم، له موقع جغرافي متميز وعلاقات تاريخية وثقافية واجتماعية مع محيطه الجنوبي والشمالي وصيت مرموق في المشرق العربي، وهو يتمتع اليوم بعلاقات تجارية وثقافية مع معظم دول العالم ومجموعاته المختلفة، مما أوجد مصالح حيوية تشكل صيانتُها ونموُها أولوية رئيسية، وذلك من خلال:

- في المحيط الإقليمي: دعم منظمة استثمار نهر سنغال والاستفادة من ما توفره من منافع زراعية وملاحية وكهرومائية ونقل وسياحة.

- عقد اتفاقيات شراكة مع مجموعة دول إفريقيا الغربية الاقتصادية، تضمن انسياب التبادل التجاري والمالي معها.

- السعي بجدية إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والثقافي مع دول اتحاد المغرب العربي، بتطبيق نصوص الاتحاد السارية أو بشكل ثنائي.

- تنشيط العلاقات مع الدول الإفريقية ومنظمتها القارية التي أصبحت أداة سياسية ودبلوماسية معتبرة، يتعامل معها العالم ومجموعاته ودوله النافذة باحترام، كما أصبحت بوابة لسياسات الدول الكبرى المهتمة بالشأن الإفريقي، للإسهام في حل مشاكل القارة الكبرى، من صراعات داخلية ونزاعات حدودية وكوارث طبيعية، واستمرار المساهمة في قوات حفظ السلام بالمناطق الإفريقية. وتوخي الحيطة في الانتماء إلى منظمات قد تجعلنا طرفا في أحلاف حتى لو لم تكن معلنة.

- تفعيل العلاقات مع الدول العربية، ضمن منظومة الجامعة العربية، وعلى مستوى ثنائي.

- تطوير العلاقات مع الصين الشعبية ونقلها إلى المستوى الاستراتيجي.

- تطوير العلاقات مع اليابان، وإقامة علاقات متنوعة مع الهند وباكستان وإندونيسيا وماليزيا، وذلك بعد إقامة العلاقات مع تركيا وإيران التي تأخرت كثيرا، وتلافي التقصير القائم مع مجموعة "الآسيان" التي لم يعد من المصلحة تجاوزها.

- تفعيل الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة 5 زائد 5 ونادي برشلونة، واستمرار التعاون مع الاتحاد أيضا ضمن مجموعة الدول الإفريقية ودول الكاريبي (ACP).

- العناية بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل، ودول أمريكية لاتينية أخرى مثل فنزويلا وكوبا التي لها حضور متميز وتعاون نافع مع دول الإقليم.

- الابتعاد عن بعض التحالفات الموجهة إلى ما يُسمى الإرهاب، والتركيز على التنسيق ضمن دول الإٌقليم لمحاربة عصابات الجريمة المنظمة والسطو والإرهاب.

- ضمان حضور منتظم وفاعل في المنظمات الإقليمية والعربية والإفريقية والإسلامية، والأمم المتحدة ووكالاتها، مع الحرص على الاستفادة القصوى منها، خاصة في توظيف المواطنين مثل ما تقوم به جل الدول الإفريقية.

- التكيف مع أوضاع البلاد الاقتصادية التي تفرض التقشف ومنع التبذير، وذلك بتوزيع أكثر توازنا وجدوى للسفارات الحالية، وتحويل بعضها إلى قنصليات، ودعوة جميع الدول التي بها سفارات موريتانية إلى فتح سفارات لها في نواكشوط.

- إعطاء عناية للمواطنين في الخارج وحمايتهم، مثل الطلبة والعمال ورجال الأعمال، وتسهيل مهامهم والبحث عن فرص عمل لأصحاب الخبرات، وتشجيع الاستثمار والسياحة في الوطن.

**

تمت مطالعة المصادر التالية لإعداد هذه المحاضرة

المجال التاريخي

1. بلاد شنقيط المنارة والرباط/ الخليل النحوي 1987

2. حياة موريتانيا (الجزء السياسي) المختار بن حامد 1973

3. الرسالة الغلاوية/ للشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد المختار، تحقيق د. حماه الله بن السالم 2007

4. مجمل تاريخ الموريتانيين/ المختار ﮔاﮔيه 2007

5. القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني/ بول مارتي تعريب محمد محمود ودادي 2005

في التاريخ الحديث لبناء الدولة وسياسيتها الداخلية والخارجية

6. موريتانيا على درب التحديات (مذكرات الرئيس المختار بن داداه) 2006

7. موريتانيا وأوروبا عبر العصور/ محمد سعيد بن همدي 2006

8. مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا/ محمد الأمين بن سيدي بابا 2005.

9. L'indépendance coloniale Hamid Almouritany (M.Ch.A.mahmoud) 1968

10. Mauritanie 1900-1975 Francis de chassey 197510

Maurice DELAFOSSE: LE HAUT – SENEGAL – NIGER TOM°1 1972

11. موريتانيا ودورها في نشر الإسلام في غرب إفريقيا للدكتور جمال ولد الحسن ( مجلة الفكر الصادر عن المعهد العالي للفكر الإسلامي الأول شتمبر سنة 1994)

12. في العلاقات الدولية

مناهج السياسة الخارجية في دول العالم ، بإشراف روي مكريدس ترجمة د. حسن صعب، إصدار مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر

بيروت – نيويورك 1966

بعض من سفراء الجيل الأول للاستقلال

من أعلى الشيخ سعد بوه كان: الجزائر والمغرب، سليمن بن الشيخ سيديا: الأمم المتحدة والولايات المتحدة، محمد بن الشيخ بن جدو مصر والسعودية، الحضرامي بن خطري مصر